L’adolescence, petit décryptage de l’envol !

Au-delà des années 70, les travaux sur l’adolescence s’éloignent des grandes théories et privilégient des études et observations sur le terrain avec l’observation de groupes à partir de l’enfance jusqu’à l’âge adulte (25 ans). Les recherches et analyses sur l’adolescence évolueront en même temps que notre société avec de multiples approches scientifiques, cognitives, neuroscientifiques, sociologiques, psychologiques et éthologiques.

Changement de repères :

L’adolescence n’est pas nécessairement une “crise”, ce mot utilisé dans l’inconscient collectif, peut-être stigmatisant, c’est essentiellement une période incontournable de la vie, une période mouvante, qui bouscule et modifie les repères psychiques, physiques, familiaux et relationnels.

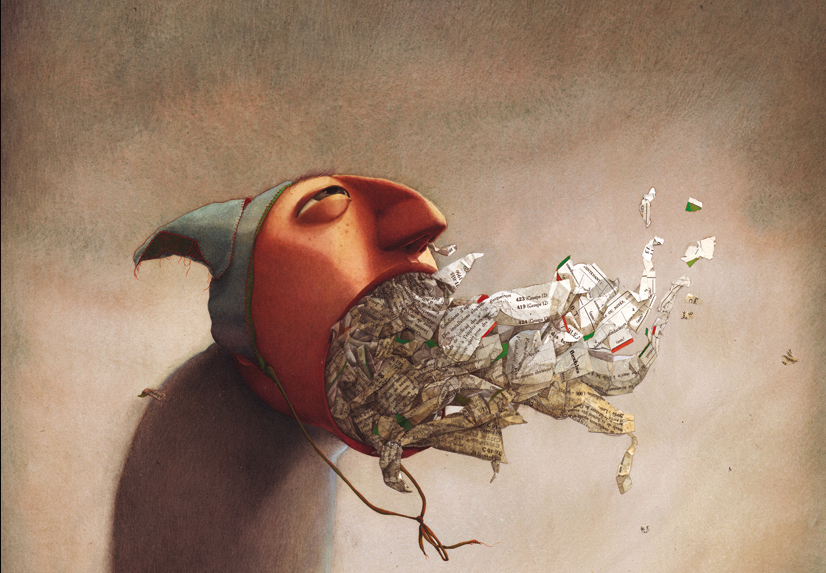

Les premiers signes apparaissent d’une année à l’autre, comme un claquement de doigt. L’enfant jusque-là guidé et bercé dans son cocon familial bouscule et se sent bousculé par ses émotions, ses besoins, ses envies, son corps qui change.

Le changement loge au cœur de l’adolescence et la deuxième décennie de l’existence se caractérise par des transformations très significatives qui touchent tous les aspects du développement : la biologie, les réalités psychologiques et physiques, l’éducation et la vie sociale.

L’adolescence bouleverse les repères et crée un décalage relationnel entre les enfants et leurs parents, entre les filles et les garçons qui n’évoluent pas à la même vitesse et pour l’ado lui-même qui se voit changer physiquement. La « crise » d’identité accompagne la métamorphose du corps aussi bien dans sa forme visible qu’invisible avec le tourbillon d’hormones.

Comme le souligne Marcel Rufo (pédopsychiatre) dans son livre « Détache-moi », ce qui caractérise l’adolescent, c’est son refus d’être encore petit. Cet « être petit » n’est plus et l’adolescent ressent ce besoin de quitter son passé, il n’est plus le bébé de ses parents.

Ni enfant, ni adulte :

L’adolescence est une transition importante pour l’enfant afin d’accéder à la maturité adulte dans les meilleures conditions possibles et elle impose des ajustements et des réaménagements familiaux. Les 10 premières années de la vie de l’enfant se télescopent avec ces changements, le style d’éducation, le type d’attachement, l’estime de soi, le Moi et le Surmoi des parents, le milieu de vie… Si les membres de la famille persévèrent dans la manière de traiter l’enfant comme par le passé, ils risquent d’y avoir des étincelles. L’adolescent peut à juste titre se sentir incompris, blessé, humilié. La mésentente et les altercations deviennent source de nombreuses maladresses. L’adolescence n’est pas fatalement une crise et tant que possible, il s’agit d’accepter cette danse avec cet enfant qui n’est plus un « petit », sans pour autant être un adulte.

Parents, guides et tremplin !

Très tôt, l’enfant a été amené à construire ses propres explications et perceptions du Monde avec les moyens cognitifs et affectifs dont il dispose en fonction de son age. À l’adolescence, ces moyens cognitifs et affectifs évoluent considérablement et donnent accès à de nouvelles motivations. L’indépendance et ses revendications émergent, l’affirmation du Moi, les références sociales s’élargissent, la quête d’identité rue dans les brancards, l’enfant devenant « grand » expérimente cet « entre-deux monde » déstabilisant et la famille a besoin de se transformer pour suivre et accompagner.

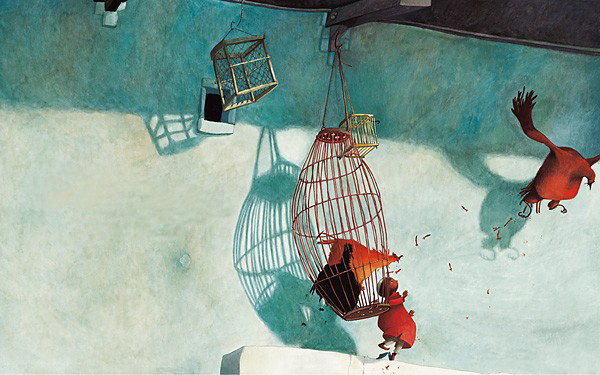

L’adolescent n’est plus ce petit enfant qui voulait devenir grand. Il refuse désormais d’être petit, il a besoin de se séparer de ses parents. Ils sont un passé vivant de ce qu’il ne veut plus être. Le rôle des parents lors de l’adolescence de leur enfant est d’accepter, comprendre et accompagner. Il est important pour les parents et pour l’adolescent d’accueillir ce « détachement » sans marque de désamour, mais comme un besoin vital d’élargir l’horizon.

Plus que jamais, les parents doivent savoir être présents, mais discrets. Respecter les silences de l’adolescent, ne pas lui demander de parler toujours, de se raconter sans cesse, parce qu’il a besoin de construire sa vie et sa pensée sans eux. Il faut qu’il se distingue, se démarque, par tous les moyens. Se sentir singulier est une nécessité absolue.

L’amour, l’affection, ne sont pas synonymes de fusion et d’indifférenciation. Si l’on veut préserver l’amour, il faut le laisser se transformer, supporter les éclats, les conflits, les absences, les ruptures et les éclipses. Si l’on veut que le lien résiste sans se rompre, il faut savoir lui donner du mou. L’amour, oui, à condition qu’il n’empêche pas l’autonomie, mais la favorise. Aimer son enfant, c’est l’aider à se séparer de nous pour lui permettre de devenir Soi et s’affirmer en tant qu’être autonome, dans ses actes et dans ses pensées. Derrière la question de l’autonomie, c’est aussi celle de la liberté fondamentale de l’individu qui se joue. Pour des parents, peut-on rêver plus belle perspective ?